作者:史树贵 李光建 陈林 吴敏 陈康宁

单位:重庆第三军医大学西南医院

摘要

颅内动脉闭塞是缺血性卒中的常见原因之一,目前除时间窗内的静脉溶栓和机械取栓治疗可使闭塞血管再通、促进神经功能恢复外尚无其他有效治疗方法。对于超过时间窗的患者是否可行血管内治疗使血管再通、以及血管再通后患者是否获益尚不清楚。现报道1例因基底动脉闭塞导致的脑梗死患者,在症状出现后第19 天进行血管内治疗使基底动脉再通,术后患者症状缓解。

关键词

基底动脉闭塞;脑梗死;经皮腔内血管成形及支架术;血管再通

病例介绍

患者男,55 岁。因突发头晕伴行走不稳43 h 入院。既往史及个人史:高血压病史2 年,吸烟史30 余年,每天1 包。入院体检:意识清楚,言语含糊,双眼右侧凝视时水平性眼球震颤,上视时出现垂直性向上眼震,指鼻试验、双侧跟- 膝-胫试验阳性。余无神经系统阳性体征。美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分3 分(构音障碍1分,共济运动2分)。入院时头颅MRI 示小脑半球多发团片状异常信号,磁共振血管成像(MRA)示双侧椎动脉及基底动脉显影纤细、不清,双侧胚胎型大脑后动脉(图1)。入院诊断:(1)后循环缺血;(2)高血压病,3 级,很高危;(3)高脂血症。

图1 入院时头颅MRI 和MRA 检查 1A~1D MRI 示小脑半球多发团片状异常信号 1E MRA 示双侧椎动脉及基底动脉显影纤细、不清,双侧胚胎型大脑后动脉

治疗经过

因患者入院后已超过静脉溶栓及支架取栓的时间窗,且患者临床症状不重,因此予阿司匹林100 mg/d,硫酸氢氯吡格雷75 mg/d,阿托伐他汀20 mg/d,合并降血压、脑保护等治疗。入院后第6 天患者临床症状加重,反应迟钝,言语含糊,体检不配合,NIHSS 评分6 分(意识障碍2 分,构音障碍2 分,共济运动2分)。入院后第9天症状仍进行性加重,NIHSS评分8 分(意识4,构音2,共济2),复查MRI提示小脑梗死面积较前扩大,累及双侧小脑中脚及脑干(图2)。入院后第11 天出现意识障碍,表现为间歇性嗜睡,精神状态差,不能独立下床活动,第17 天出现中度昏迷,压眶反射消失,格拉斯哥昏迷评分(GCS)5分(E2V1M2)。因患者病情危重,经与家属沟通并知情同意,拟于入院后第19 天行基底动脉闭塞段再通术。

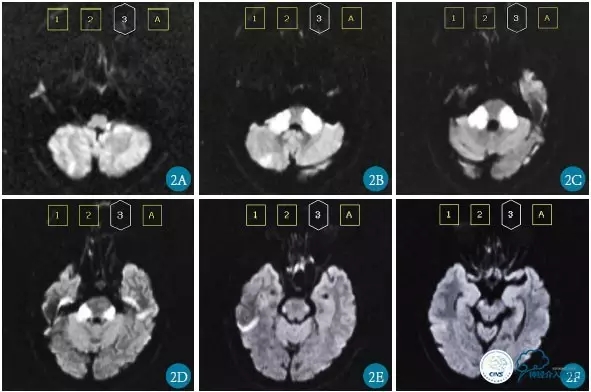

图2 2A~2F 入院后第9 天复查MRI 提示小脑梗死面积较前扩大,累及双侧小脑中脚及脑干

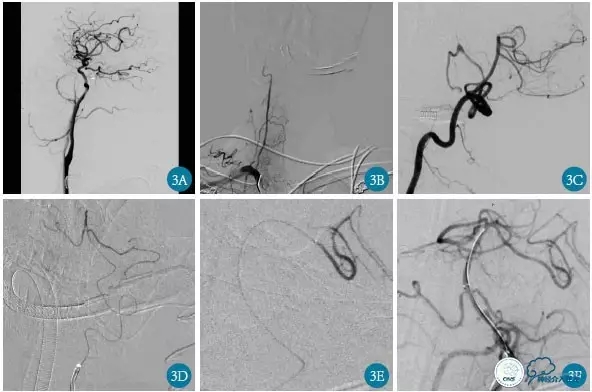

全身麻醉,右侧股动脉穿刺,选择性全脑数字减影血管造影(DSA),右侧颈内动脉造影时可见基底动脉上段及双侧大脑后动脉有浅淡显影(图3A),右侧椎动脉发育细小(图3B),左侧椎动脉造影时见基底动脉下段重度狭窄,中段以上闭塞,远端不显影,左侧小脑后下动脉代偿性增粗迂曲(图3C)。将指引导管(6F,Cordis)送至左侧椎动脉V2 段末端,在路图下微导丝(Synchro1,0.010 英寸,200 cm,Boston)带微导(168189,Abbott)送至基底动脉下段,通过基底动脉下段狭窄部,经微导管造影见基底动脉中段闭塞,以上不显影,双侧小脑前下动脉(AICA)显影良好(图3D)。经多次尝试后,在微导丝引导下将微导管缓慢通过基底动脉中段闭塞段并到达左侧大脑后动脉P2 段以远,经微导管造影示左侧大脑后动脉显影良好(3E),遂经微导管交换送入0.014 英寸微导丝(Transend,Boston),退出微导管,送入球囊(Gateway,2.0 mm×15 mm,Boston)分别缓慢扩张基底动脉闭塞段及狭窄段,置入自膨式支架(Wingspan,3.0 mm×20 mm,Boston)后造影见基底动脉完全再通,双侧小脑前下动脉、小脑上动脉及大脑后动脉显影良好(图3F),手术结束。

术后患者呼吸功能差,预呼吸机辅助呼吸,继续双联抗血小板、他汀类药物及对症支持治疗。术后第9 天患者意识障碍减轻(GCS评分:睁眼反应2分,呼吸机,肢体运动2分),第13 天成功脱机,GCS 评分6 分(E2V1M3),在原有治疗基础上加康复治疗。至术后第45天患者意识清楚,反应迟钝,对言语理解差,双上肢远端肌力3 级,近端肌力2 级,双下肢肌力2 级。目前继续康复治疗中。

图3 基底动脉闭塞段介入再通过程 3A 右侧颈动脉侧位造影见基底动脉上段及双侧大脑后动脉浅淡显影3B 右侧椎动脉发育不全 3C 左侧椎动脉造影见基底动脉下段重度狭窄,中段以上完全闭塞,左侧小脑后下动脉代偿增粗 3D 微导管通过基底动脉下段狭窄后造影见双侧大脑前下动脉显影,中段以上闭塞 3E 微导管送至左侧大脑后动脉造影显影良好 3F 球囊扩张并置入自膨胀支架后基底动脉完全再通,远端显影良好

讨论

颅内动脉闭塞是脑梗死的常见原因之一,国内进行的中国人群颅内动脉粥样硬化研究(The Chinese IntracranialAtherosclerosis Study,CICAS) 发现,发病期内的缺血性卒中患者存在颅内大血管闭塞的比例高达33.32%。存在颅内血管闭塞的患者,远期预后较差,且高于颅内动脉狭窄率50%~69% 及70%~99% 亚组。发病4.5h内重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓及6~8 h 内机械取栓术是使闭塞血管再通、促进患者神经功能康复的主要手段之一。然而,上述手段能够使血管再通的患者不到全部急性脑梗死患者的20%。因此,许多存活的脑梗死患者仍然存在颅内外大动脉的闭塞,对这些患者如何行血管再通治疗仍然是未来神经科医生需要面临的严重挑战。

此例患者入院时已距发病43h,且当时的NIHSS 评分仅3分,属于轻型卒中的范畴,不具备静脉溶栓和机械取栓的适应证,但患者当时即有基底动脉不显影,考虑当时患者虽然有基底动脉闭塞,但存在足够的侧支循环,选择双联抗血小板及他汀治疗符合当前指南的要求。但在治疗过程中逐渐出现了神经功能缺损进行性加重且以意识障碍为主,最终出现了重度意识障碍,此时进行了血管再通治疗仍然使患者获得了较好的临床预后,说明该类患者仍然可能从血管成形及支架术中获益。从该患者的临床转归,我们认为更早、更积极的血管成形及支架术可能使后循环闭塞患者的临床预后更佳,但进行此类手术的时间窗及筛选合适的患者仍是目前临床工作中的难点,需要进一步的多中心临床试验加以验证。

专家点评

超过静脉溶栓/ 动脉内再通治疗时间窗的急性缺血性卒中,主要依赖侧支循环代偿维持急性脑缺血区域的血供,侧支代偿能力不足是导致卒中亚急性进展的主要机制,因此临床上应积极、早期评估其代偿能力及贮备功能,可能为预测卒中的进展提供帮助,为更早进行血流再灌注及采取有效的再灌注方法提供依据。本病例通过DSA 造影评估其侧支代偿能力不足是其主要原因后,果断行闭塞的基底动脉支架成形术恢复血管再通,改善了脑缺血区供血,取得了较好的临床效果。

点评专家:高连波

中国医科大学附属第四医院神经内科