作者:吴岩峰,王现旺,李红闪,韩明,李强,杨海华,霍晓川,李晓青,马宁

单位:首都医科大学附属北京天坛医院

颅内动脉狭窄球囊预扩张后放置自膨支架,除非有明显的残余狭窄或支架贴壁不良,一般不予后扩张处理。本期我们汇报一例女性患者,因右大脑中动脉狭窄自膨支架置入后存在一定程度残余狭窄,行球囊后扩张的血管内介入治疗过程。

病例详情

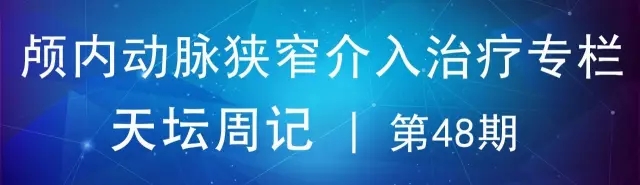

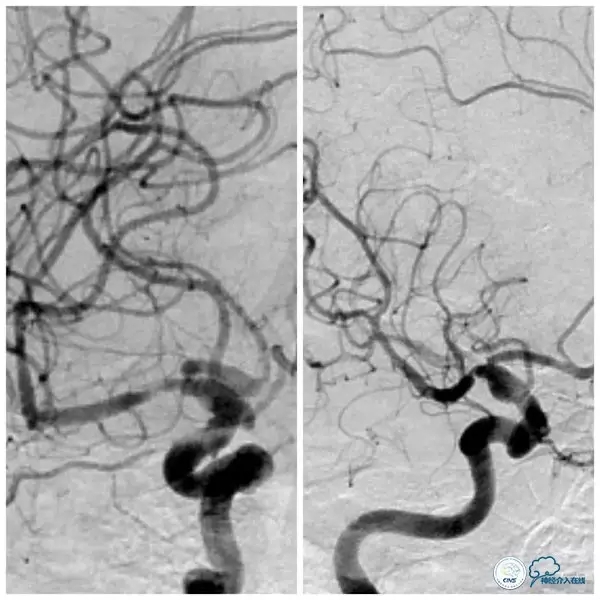

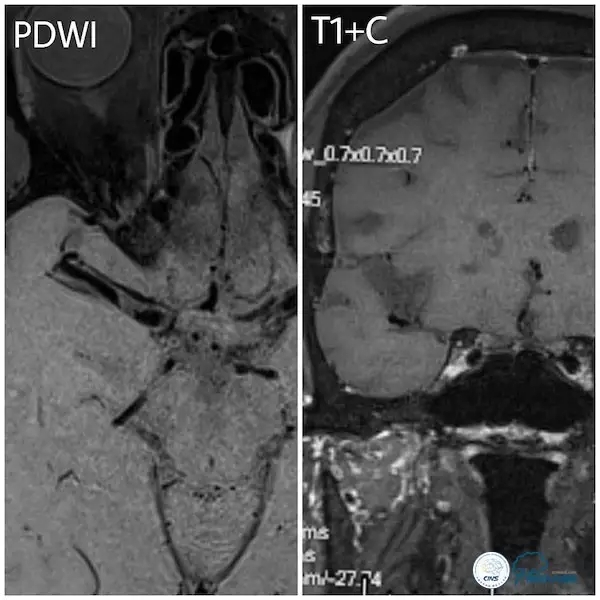

患者女性,72岁,主因“发作性左上肢麻木无力1月余”入院。1月前无明显诱因出现发作性左上肢麻木无力,偶伴言语含糊、反应迟钝,每天发作2-3次,每次持续约1小时缓解,无其他伴随症状。在当地医院行头颅MRI示(图1):右额颞顶叶急性脑梗死。

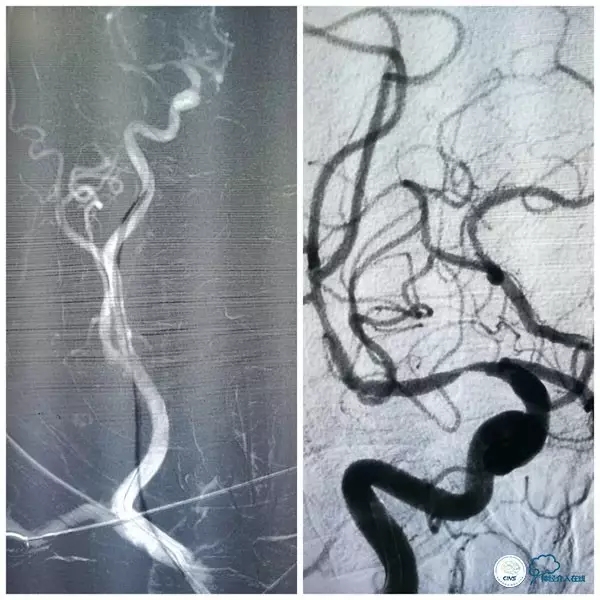

图1

头颅MRA示(图2):右大脑中动脉M1段重度狭窄。

图2

给予阿司匹林、氯吡格雷、他汀类药物及输液等治疗后症状仍有发作,为进一步行血管内治疗收住我科。

既往高血压病史10余年,脂蛋白代谢紊乱病史多年(具体不详),长期吸烟史。

入院查体:右利手,神志清楚,言语对答正确,反应稍迟钝,左下肢肌力5-级。

入院查血栓弹力图AA 100%,ADP 86.9%。

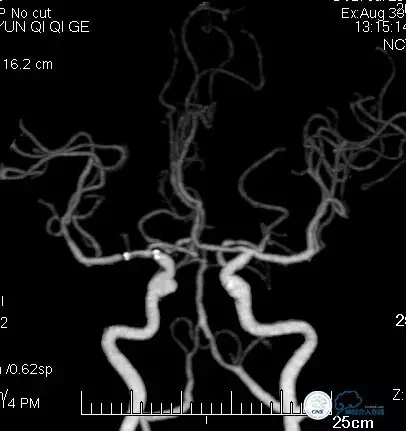

入院CTA示(图3):右大脑中动脉M1段重度狭窄。

图3

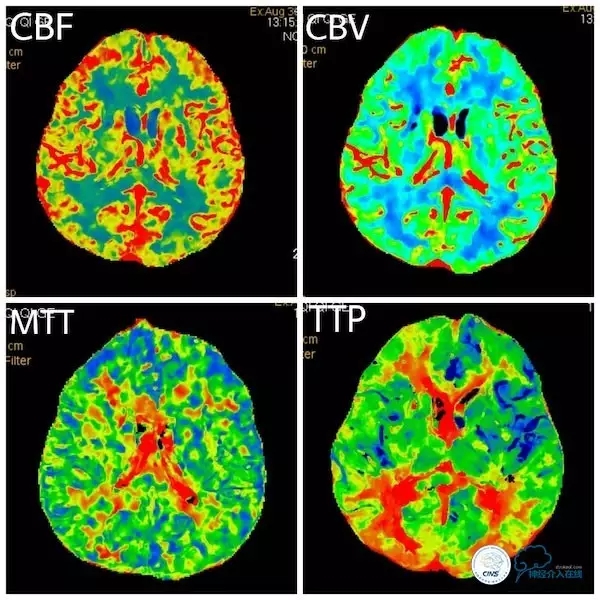

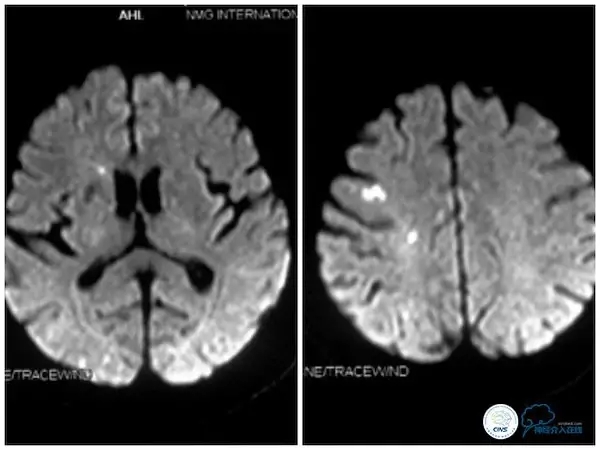

入院CTP示(图4):右额颞顶叶、右颞顶枕交界处可见大片状异常灌注区。

图4

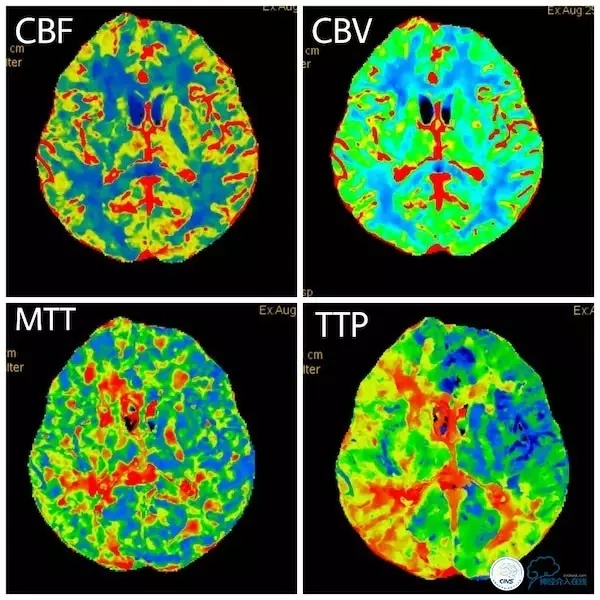

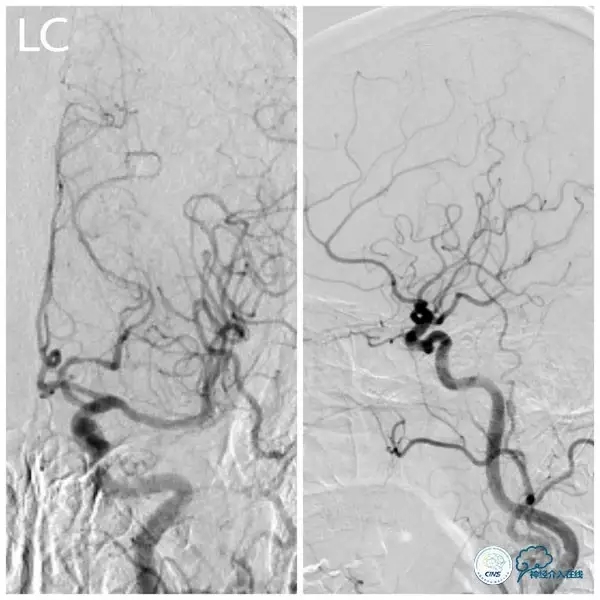

入院DSA(图5-8):右大脑中动脉M1段重度狭窄,未见明显右大脑前动脉、大脑后动脉软脑膜动脉代偿同侧大脑中动脉供血区域。

图5

图6

图7

图8

高分辨核磁示(图9):右侧大脑中动脉M1段管腔狭窄,斑块形成,但强化不明显。

图9

DWI示(图10):与前相比仍有新发病灶。

图10

入院后给予双联抗血小板(拜阿司匹林300mg 1/日+波立维75mg1/日)、降脂(立普妥 40mg 1/日)等治疗。

术前讨论

1.患者右大脑中动脉M1段重度狭窄,双联抗血小板聚集治疗后症状仍发作,有介入治疗指征。

2.治疗策略:右大脑中动脉M1段重度狭窄,狭窄部位较短,造影示斑块偏下壁,拟球囊预扩张,再放置长度稍短的自膨式支架。

3.相关风险:穿支闭塞、急性或亚急性血栓形成、高灌注等。

治疗过程简述

全麻下右侧股动脉穿刺置入6F动脉鞘,6F导引导管至右颈总动脉C1段以远,造影示右大脑中动脉M1段重度狭窄(图11)。

图11

将 Transend(0.014″,300cm)微导丝至M2段。沿微导丝送入Gateway球囊(2.0mm×9mm)至狭窄段,在狭窄处预扩2次(压力6atm)。

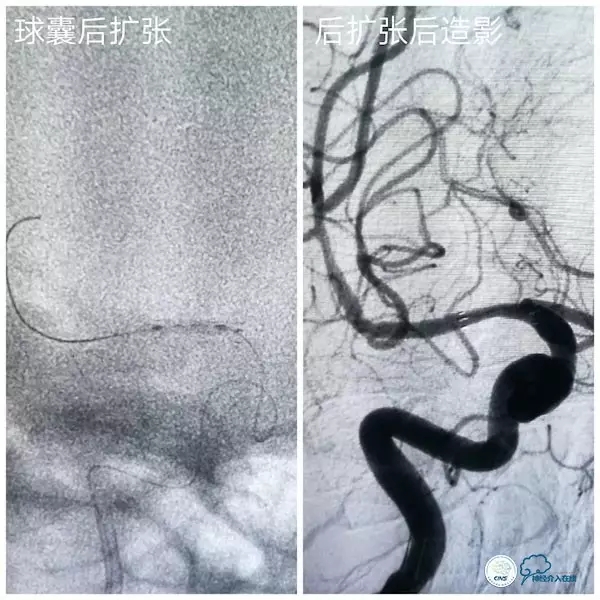

图12

沿Transend微导丝送入Wingspan自膨式支架(2.5mm× 9mm),释放后造影提示支架中段仍有30%左右残余狭窄(图13)。

图13

遂将微导丝重新塑形后再次越过支架,用原球囊给予后扩(压力8atm)一次,造影显示残余狭窄约10%后结束治疗(图14)。

图14

术后查体同前。

术后复查头颅CTA示(图15):置入支架通畅,远端血管分支正常。

图15

术后查体同前。

术后复查头颅CTA示(图15):置入支架通畅,远端血管分支正常。

讨论

1.本例自膨支架释放后仍存在一定程度的狭窄是决定采用球囊后扩张的原因。2.考虑到支架置入处较为平直,且贴壁尚可,遂直接将微导丝头端塑了一个较大的C型弯,就较为顺利地通过了支架;但对于支架释放后有一定的成角弯曲,或者存在支架贴壁欠佳的情况,应采用微导丝结合微导管穿越支架。3.在血管成角部位,后扩张开环支架会比后扩张闭环支架风险大一点,因支架支柱(Strut)更有可能损伤血管壁。但在平直段后扩张开环支架,如同本例,还是较为安全。4.充分预扩张病变,能避免自膨支架放置的后扩张操作,但在真实世界里因种种原因,有时很难实现。